IPニュース 特許取消申請制度の御紹介

(1) 意義及び趣旨

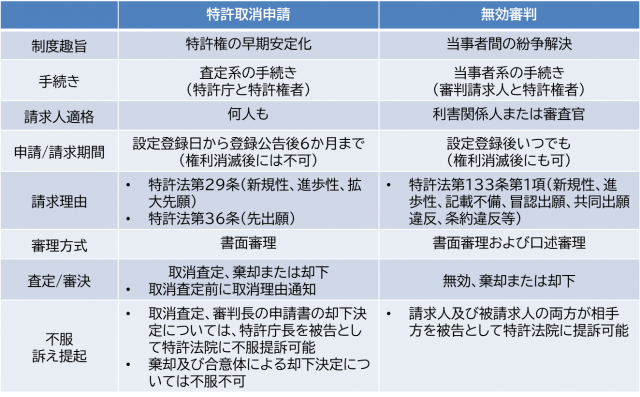

特許取消申請制度(2017.3.1.施行)は、特許登録後一定期間の間、公衆に特許の見直しを要求する機会を付与し、何人も欠陥のある特許について先行技術情報に基づく特許取消事由を特許審判院に提出すると、審判官が当該特許の取消可否につき迅速に決定する。特許取消申請制度は、欠陥のある特許に対して早期検証を行い、問題のある特許の設定登録を防ぎ、権利の安定性を高める狙いがある。

(2) 特許取消申請対象

特許(実用新案)登録取消申請対象は、設定登録された特許及び実用新案である。複数の請求項がある場合は、請求項別に取消申請が可能である。ただし、特許権・実用新案権が消滅後は、取消申請ができない。

(3) 特許取消申請の理由及び証拠

特許取消申請は、特許法第29条に違反した場合(新規性、進歩性及び拡大先願)及び特許法第36条第1項から第3項までの規定に違反した場合(先願)に限って申請することができる。このとき特許法第29条違反の根拠として使用される先行技術は、書面又は電気通信回線を通じて公開された資料に限定され、公然・公知となった発明は除かれる。また、審査過程で拒絶理由に使用された先行技術のみに基づき、特許取消申請はできない。ただし、他の先行技術と組み合わせて進歩性を否定する根拠としては使用することができる。

(4) 特許取消申請期間

何人も特許権の設定登録日から登録公告日後6ヶ月になる日まで特許取消申請ができる。無効審判は特許権が消滅した後も請求することができるが、特許取消申請は特許権が消滅後には申請できない。

(5) 特許取消申請に対する審理及び決定

3人又は5人の審判官からなる審判官合議体は、特許取消申請が理由あると認められるときは、その特許を取消す旨の特許取消決定をしなければならない。特許取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加者に特許取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出したり、明細書又は図面に対して訂正を請求する機会が与えられなければならない。審判官合議体は、特許取消申請が理由なしと認められる場合には、決定でその特許取消申請を棄却しなければならない。

(6) 取消及び棄却決定への対応

取消決定については、特許権者は特許裁判所に訴訟を提起することができる。取消決定が確定したときは、特許権は最初から存在しなかったものとみなされる。確定した取消決定について当事者は再審を請求することができる。棄却決定については、特許取消申請者は不服を申立てることができない。